○三川町成年後見制度利用支援事業実施規程

令和7年3月31日

告示第72号

三川町成年後見制度利用支援事業実施規程(平成31年告示第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見、保佐及び補助(以下「成年後見等」という。)に関することについて、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の生活の自立と福祉の増進を図るために実施する必要な援助について定めることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

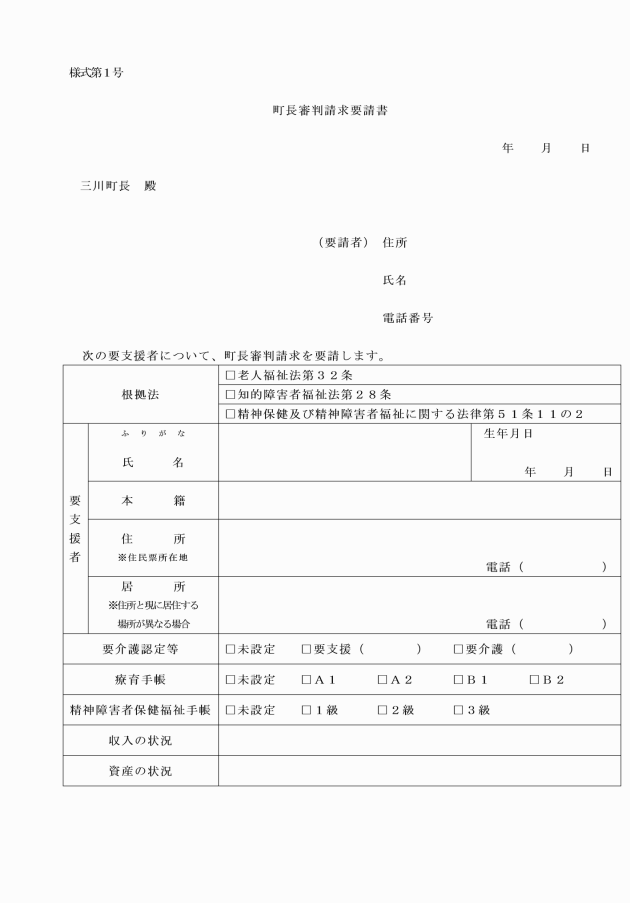

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき町長が行う成年後見等開始の審判の請求(以下「町長審判請求」という。)及び費用の負担

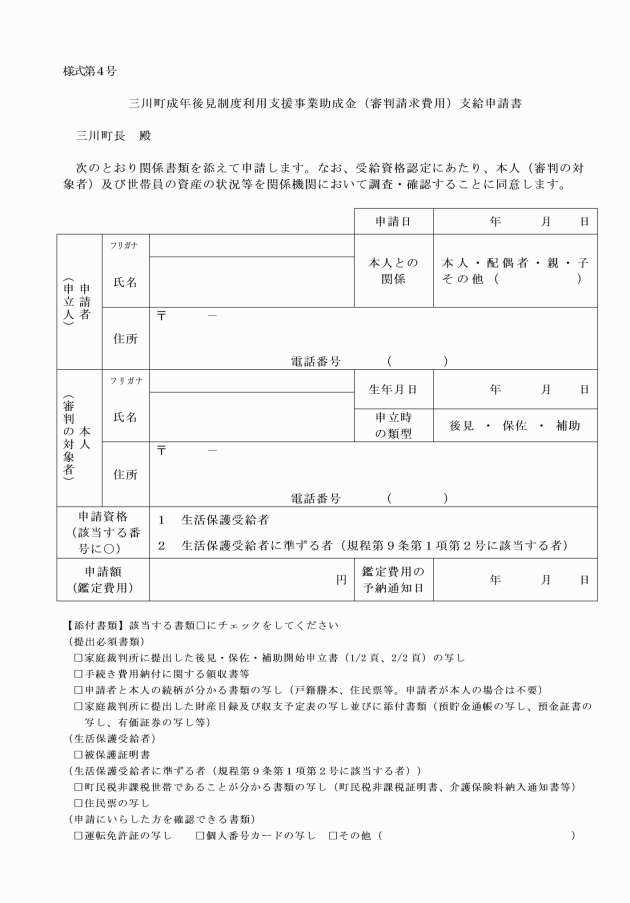

(2) 民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項及び第876条の9第1項に規定する成年後見等の利用に係る審判の請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)の助成

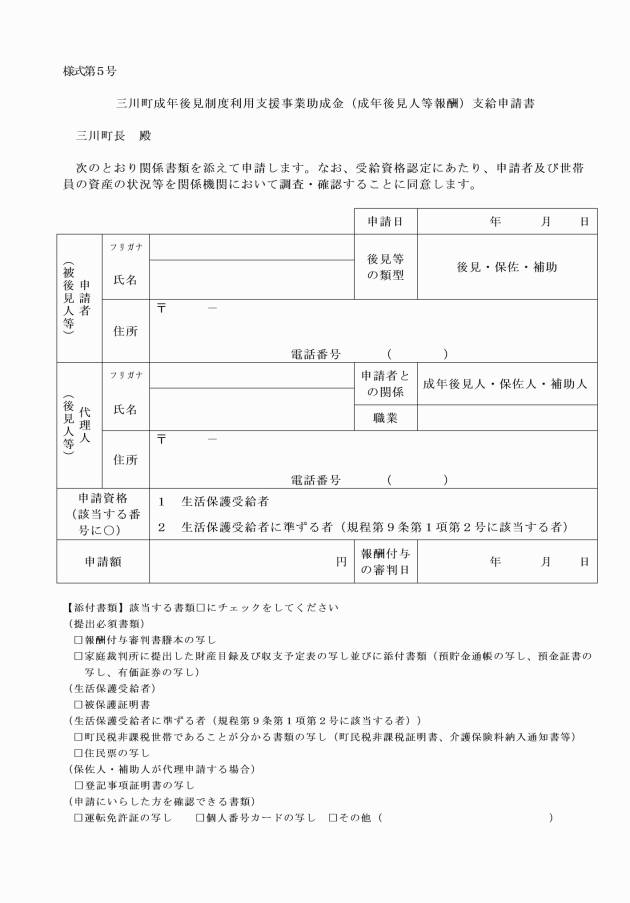

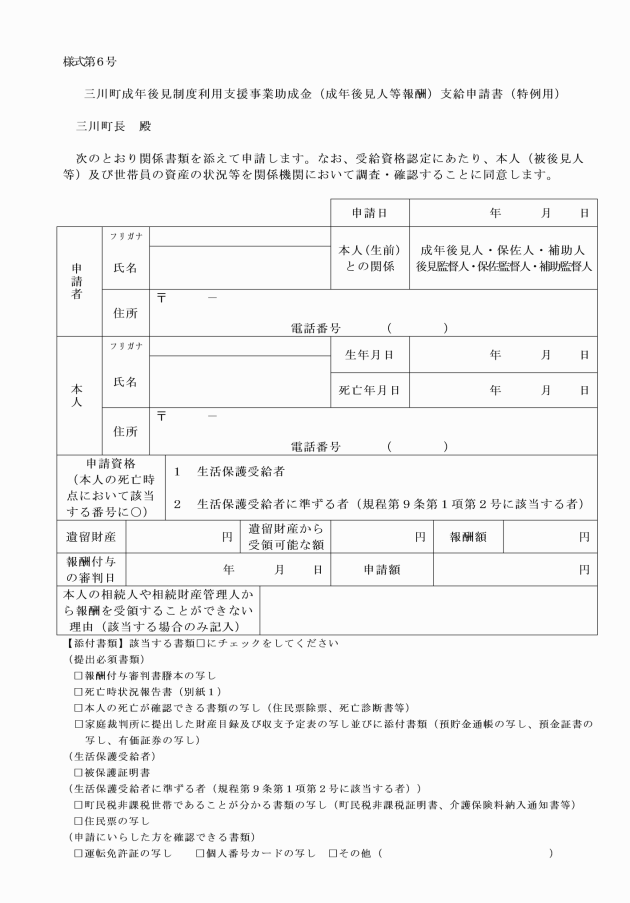

(3) 民法第862条(同法第852条、第876条の3第2項、第876条の5第2項、第876条の8第2項及び第876条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定により、成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人(以下「成年後見人等」という。)に付与される旨の審判がなされた報酬(以下「成年後見人等報酬」という。)に対する助成

(1) 町内に住所を有する者。ただし、次に掲げる者を除く。

イ 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本町以外の住所地特例の対象被保険者

ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき、本町以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者

ハ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づき、本町以外の市町村が保護を決定し、実施している者

(2) 本町以外の市区町村に所在する施設等(生活保護法にいう保護施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律にいう障害者支援施設、老人福祉法にいう老人福祉施設、介護保険法にいう介護保険施設及びその他の施設で町長が認める施設をいう。以下同じ。)に入所しており、かつ、当該施設等への入所前に本町に住所を有していた者

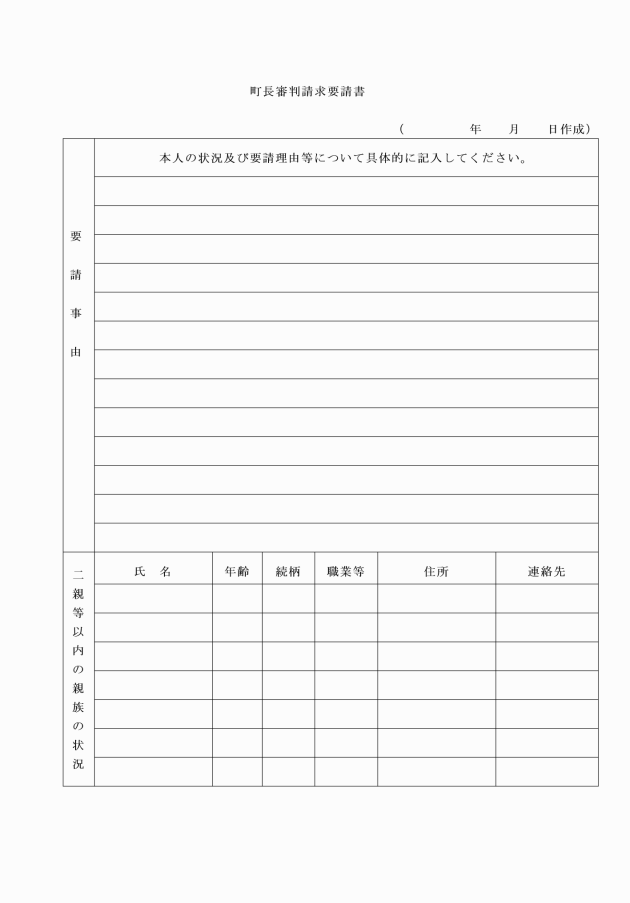

(1) 要支援者の判断能力の程度

(2) 要支援者の生活状況及び健康状況並びに資産及び収入の状況

(3) 要支援者の二親等以内の親族の存否並びに当該親族による要支援者保護の可能性及び当該親族の成年後見等開始の審判申立てを行う意思の有無

(4) 要支援者の福祉を図るための必要な事情

2 町長は、二親等以内の親族がいない場合又は当該親族に審判請求を行う意思がない場合であっても、三親等以内又は四親等以内の親族であって審判請求をする者の存在が明らかであるときは、町長審判請求を行わないものとする。

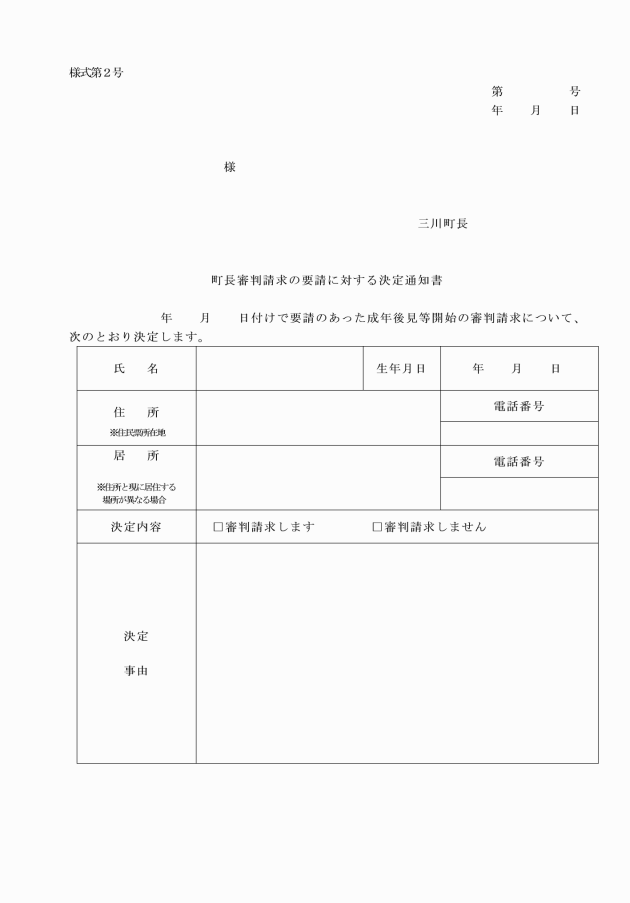

(町長審判請求の決定)

第6条 町長は、前条の基準に基づいた調査結果を総合的に判断し、町長審判請求の可否を決定する。

(町長審判請求の手続き)

第7条 町長は、町長審判請求を行う決定をしたときは、別に定める三川町成年後見制度利用促進事業受任調整会議の開催により必要な支援及び成年後見人等候補者の検討を行うものとする。

2 町長審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは、要支援者に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

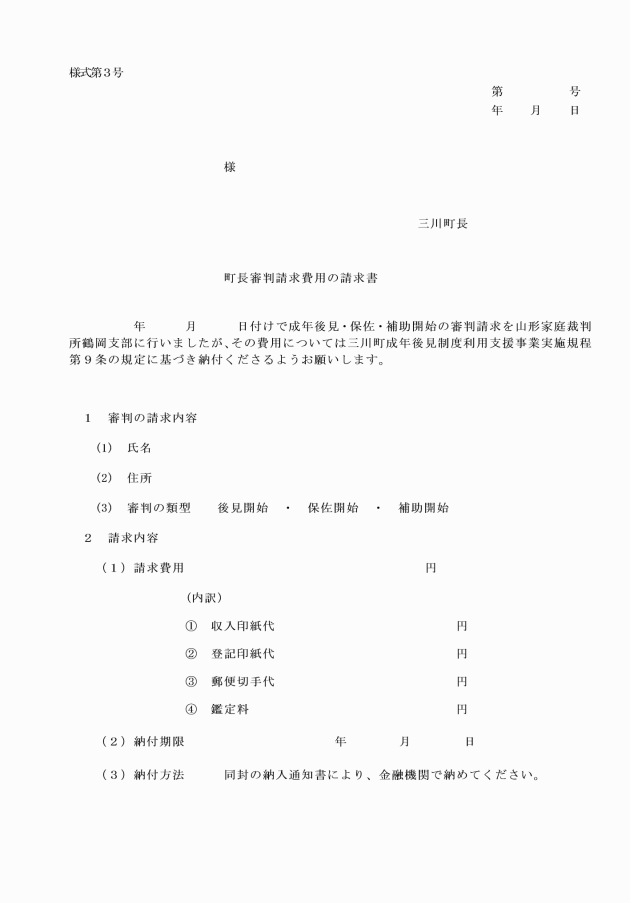

(町長審判請求に係る費用負担)

第8条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、次の各号に掲げる町長審判請求に係る費用(以下「町長審判請求費用」という。)を負担するものとする。

(1) 収入印紙代

(2) 登記印紙代

(3) 郵便切手代

(4) 鑑定料

(1) 生活保護法第6条に規定する被保護者

(2) 本人及び本人と生計を一にする世帯員全員が住民税非課税であり、かつ、資産及び収入等の状況から前号に準ずる者と町長が認める者

3 前項の規定にかかわらず、成年後見人等が成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)の配偶者又は四親等以内の親族であるときは、助成の対象者としない。

4 成年後見人等報酬の助成の支給対象となる成年被後見人等が死亡した場合において、その者に交付すべき助成金で交付しなかったものがあるときは、その者の成年後見人等であった者を助成の対象者とすることができる。

(助成金の支給額)

第11条 審判請求費用に係る助成金の支給額は、第8条各号に掲げる費用の額の全部又は一部とする。

(1) 成年被後見人等が在宅で生活している場合 月額28,000円

(2) 成年被後見人等が施設等に入所又は長期入院している場合 月額18,000円

3 前項第2号に規定する施設等は次に掲げるものとする。

(1) 生活保護法に規定する保護施設

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設

(3) 老人福祉法に規定する老人福祉施設

(4) 介護保険法に規定する介護保険施設

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する医療提供施設

(6) 前各号の類似施設で町長が認める施設

4 前条第4項の規定による助成金の支給額は、遺留財産で不足する金額と助成上限額を比較して少ない額とする。

(助成対象期間)

第12条 成年後見人等報酬に係る助成の対象期間は、助成の申請を行った日から起算して2年前の日が属する月までとする。

3 前2項の規定による申請は、家庭裁判所の審判があった日から起算して3月以内に申請するものとする。

(資産状況等の報告)

第14条 町長は、前条の規定による申請者に対し、支給対象者の資産状況等について報告を求めることができる。

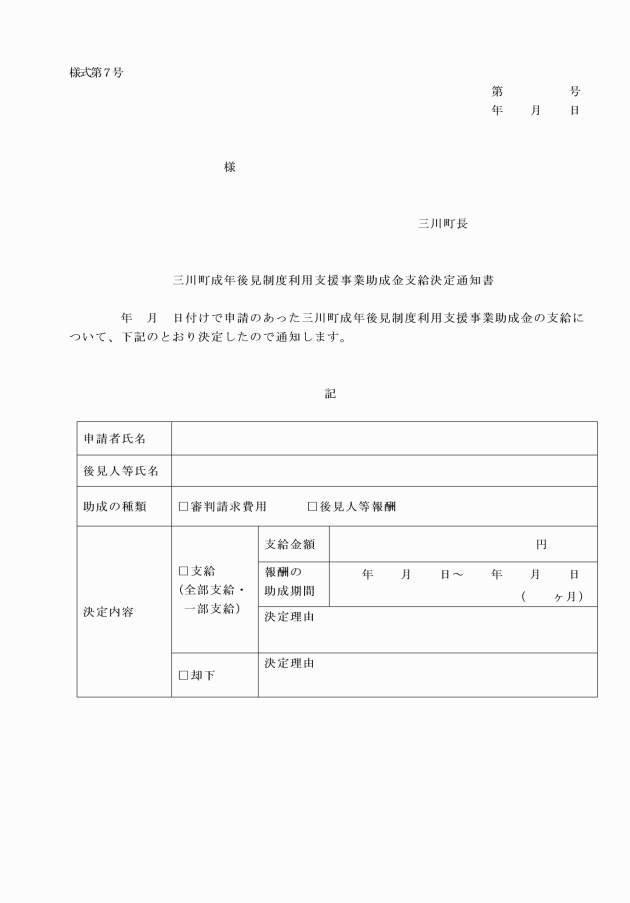

(助成金の支給)

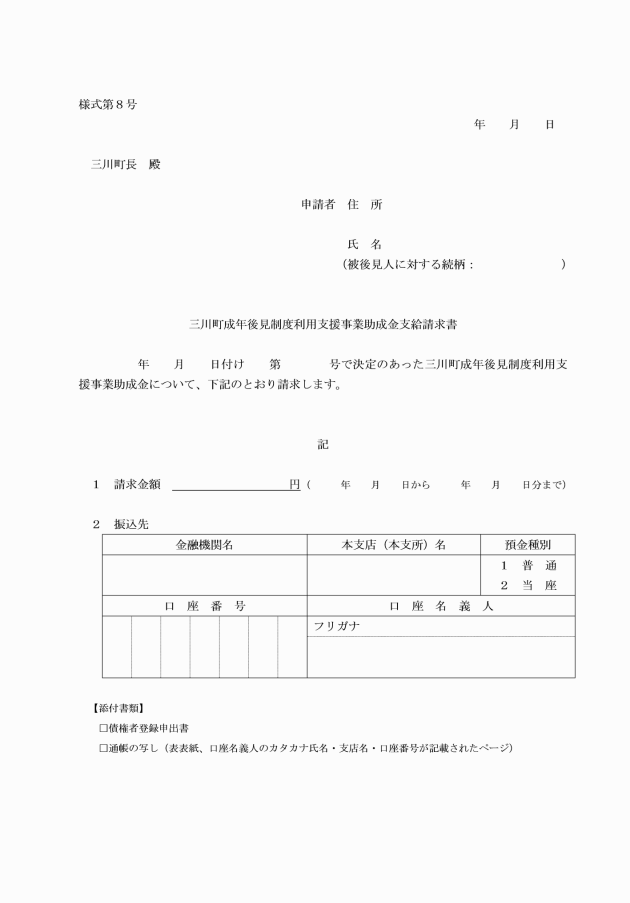

第17条 町長は、前条の規定による請求に基づき、助成金を支給するものとする。

(成年被後見人等及び成年後見人等の責務)

第18条 報酬の助成を受けた者は、助成金を報酬以外の目的に使用してはならない。

2 報酬の助成を受けた成年被後見人等の成年後見人等は、次の各号に該当する場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 成年被後見人等の氏名又は住所に変更があった場合

(2) 成年後見人等の職務に変更があった場合

(3) 成年被後見人等の収入及び資産状況が変化した場合

(4) 成年後見人等に対する報酬の額に変更があった場合

(5) 成年後見人等に異動又は変更があった場合

(6) 成年後見等が終了した場合

(助成の中止又は助成金の返還)

第19条 町長は、助成を行った成年被後見人等のうち、資産及び収入等の状況の変化又は転出若しくは死亡により助成の必要がないと認めたときは、その内容に応じて助成を中止し、又は既に交付した助成金の返還を求めることができる。

2 町長は、成年後見人等が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この規程は、令和7年4月1日から施行する。